○岩美町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和4年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町不妊治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを望む夫婦が安心して治療を受け、子どもを産み育てることができるよう支援することを目的として交付する。

(助成対象者)

第3条 本助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本助成金の交付の申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又はその両方が町内に住所を有している者(事実婚を含む。)

(2) 本助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和6年4月1日以降治療終了分)(以下「県要綱」という。)第6条の規定により鳥取市長に申請し鳥取市不妊治療費助成金(国・県制度分)(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けた者

(3) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない者

(助成金の算定等)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するために、次のとおり助成金を交付する。

(1) 県要綱別表1の第1欄に掲げる特定不妊治療(次のいずれかに該当するものを除く。)を受けた同表の第2欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。

ア 夫婦(事実婚(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦をいう。以下同じ。)を含む)以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療。

イ 代理母(妻が清掃と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。

ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。

(2) 特定不妊治療に係る助成回数及び1回あたりの助成金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度とし、いずれの区分においても年間助成回数は制限しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める取扱いとする。

ア 次の表の(ア)の助成については、保険適用されている不妊治療について、特掲診療科の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)を満たし、かつ実施される先進医療技術について、先進医療実施医療機関としての届け出を行っている医療機関又は承認されている医療機関で実施された治療に、(イ)に対して助成するものとする。

イ 次の表における43歳到達後の助成は、過去に県制度の助成又は保険診療で実施される特定不妊治療、②の治療のいずれかが42歳までに少なくとも1回以上実施されていることを要件とする。

ウ 次の表の①から②までの助成については、令和4年4月1日以降に開始された治療であって、令和6年4月1日以降に終了した治療に限り、治療に直接関係ない費用(入院費、食事代、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料(保存料))は助成の対象としない。

区分 | 助成回数 | 助成金額 |

(ア) 保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療 | 保険診療で実施された一連の治療(※1)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。(妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。) ただし、県要綱別表1のうち、D、E及びFの治療にあっては、助成回数の積算には含まず、実施した治療までを一連の助成とする。(妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。) | 1回の治療につき県要綱別表1第1欄に掲げる特定不妊治療に要した費用(以下「特定不妊治療に要した費用」という。)から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額又は5万円のいずれか低い額 |

(イ) 自費診療で実施される特定不妊治療 | 治療開始日の妻の年齢(※3)が40歳未満の場合は1子につき6回目まで、40歳以上の場合は、1子につき3回目までであり、妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。(※4) ただし、妻の年齢が43歳(※2)到達後は、過去に受けた助成回数を含み、上限3回まで。(※4) | 特定不妊治療に要した費用から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額又は次に定める金額のいずれか低い額 ア 県要綱別表2のうち、A、B、D、及びEの治療にあたっては、10万円 イ 県要綱別表2のうち、C及びFの治療にあたっては、5万円 |

※1 一連の治療とは、治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療をさす。

※2 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。

※3 1子について、令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む。)を受けた治療又は令和4年度以降に開始した治療(保険診療又は自費診療で実施した特定不妊治療)のいずれか早いほうを開始した年齢。

※4 助成回数は、令和4年度以降に県の自費診療a(妻の治療開始年齢が39歳以下は6回目まで、40歳以上42歳以下は3回目までの治療のうち自費診療で実施した治療への助成)を受けた回数を含み、自費診療b(妻の治療開始時年齢が39歳以下は7回目以降、40歳以上42歳以下は4回目以降に自費診療で実施した治療又は妻の年齢が43歳到達後に実施した治療への助成)は回数に含まないものとする。また、43歳到達後の助成回数には、令和4年度以前に県の上乗せ助成(上限10万円)又は、令和4年度以降に県の自費診療b(上限10万円)の助成を受けた回数を含む。なお、妻の生涯通算治療開始時年齢が39歳以下で、通算3回以上助成を受けている場合、6回から通算助成回数を引いた回数が残りの助成回数となり、通算助成回数が2回以下の場合、助成回数は3回を上限とする。妻の生涯通算治療開始時年齢が40歳以上42歳以下の場合は、過去の県助成回数と合わせて上限3回までとし、43歳到達後の助成回数を通算する。(助成回数が上限に達している場合は助成適用外とする。)

2 本助成金の交付に当たっては、県助成金の交付の決定が取り消されたときは本助成金の交付の決定を取り消す旨の条件を付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第5条の規定に基づく本助成金の交付の申請は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療1回ごとに、当該不妊治療に係る県要綱第5条に規定する県助成金の交付決定及び額の確定通知(以下「市通知」という。)が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、1月1日から3月31日までの間に市通知の交付がなされた場合は、翌年度の5月31日まで申請できるものとする。

2 規則第5条に規定する補助金等交付申請書については、県内で統一された申請様式にかえて使用するものとし添付すべき書類は、次の号に掲げる書類とする。

(1) 特定不妊治療に係るもの

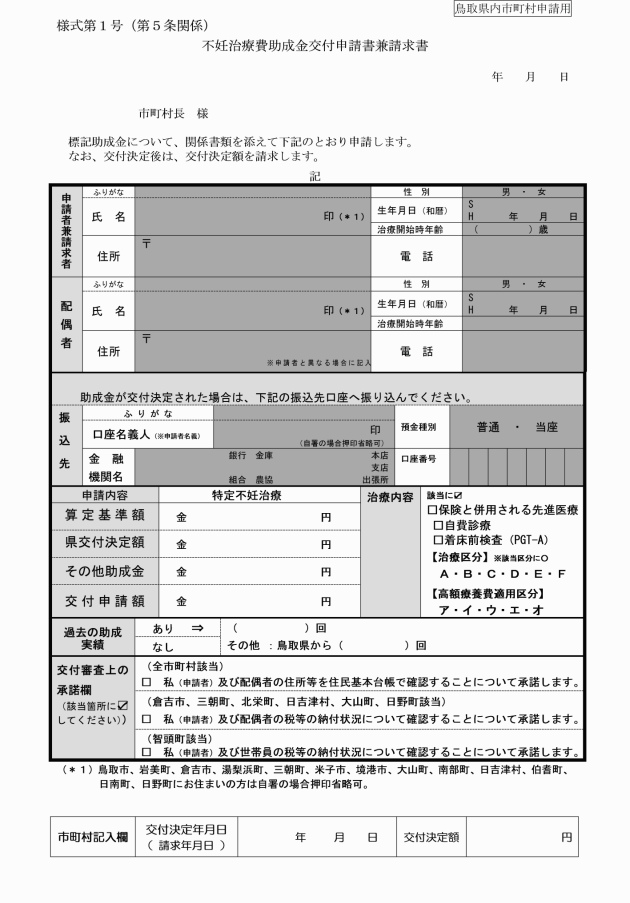

ア 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

イ 鳥取市の発行する不妊治療費助成金(国・県制度分)交付決定及び額の確定通知書の写し

ウ 不妊治療受診証明書の写し

エ 不妊治療に係る領収書の写し

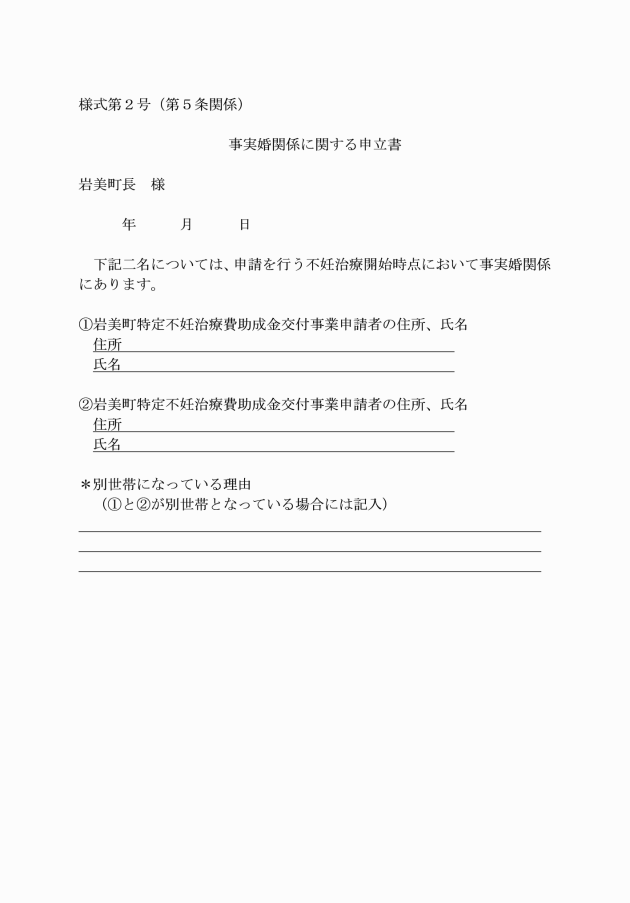

(2) 事実婚の場合は、事実婚の確認に係るもの

ア 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

イ 両人の事実婚関係の関する申立書(様式第2号)

(台帳の整備)

第7条 町は、本助成金の交付の状況を明確にするため、本助成金の交付を申請した者の氏名、住所、本助成金の額等を記載した岩美町不妊治療費助成金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。

附則(令和4年7月7日告示第57号)

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。

附則(令和6年4月1日告示第51号)

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日以降に開始され、令和6年4月1日以降に終了した治療から適用する。